出現糾紛,如何合法合理地解決,既考驗企業對待消費者的態度,也檢驗消費者依法維權的意識。雙方只有奔著同一目標相向而行、真誠協商,才能妥善解決矛盾,營造良好的消費環境。

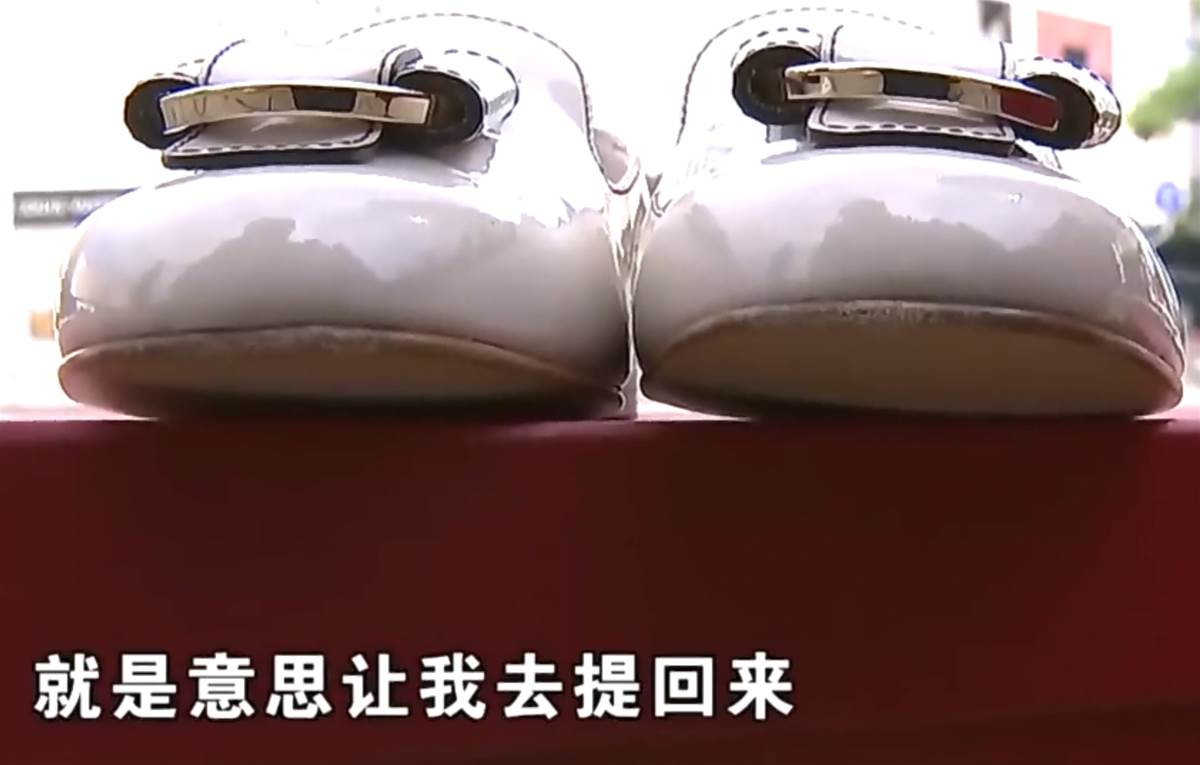

5355元(約2萬新臺幣)一雙的鞋子,穿了還不到一個小時的時間,鞋子的底部就已經出現了嚴重的磨損,脫下來仔細一看,鞋頭底部都已經開始「掉渣」了,花了五千多買的鞋子穿出去還沒走幾步路為什麼就會變成這樣子?

8月12日,毛女士和丈夫逛街的時候在某品牌店一人買了一雙鞋子,毛女士稱他們是這家店的老顧客了,以前經常在這裡購物,但是之前穿的鞋子從來沒有出現過這種問題,這讓這對夫妻倆非常的不滿意。

兩雙鞋子一共花了11000多元(約44000新臺幣),毛女士在第二天上班的時候穿了那雙新買的鞋子。

毛女士的丈夫開車送她到公司樓下,隨後走樓梯到了辦公室,經過同事的提醒發現腳下剛穿的鞋子被磨損嚴重,毛女士脫下鞋子之後兩隻鞋都有同樣的問題,在穿上這雙鞋直到坐到辦公室,這期間根本沒有踢到過任何堅硬的物體。

發現問題之後就把鞋子送到了門店處理,過了幾天一位自稱是銷售經理的工作人員給她打電話,對方表示這雙鞋子的材質屬於真皮,是屬於正常的情況,鞋子本身沒有任何的問題,對方就希望毛女士來到門店將鞋子拿回去。

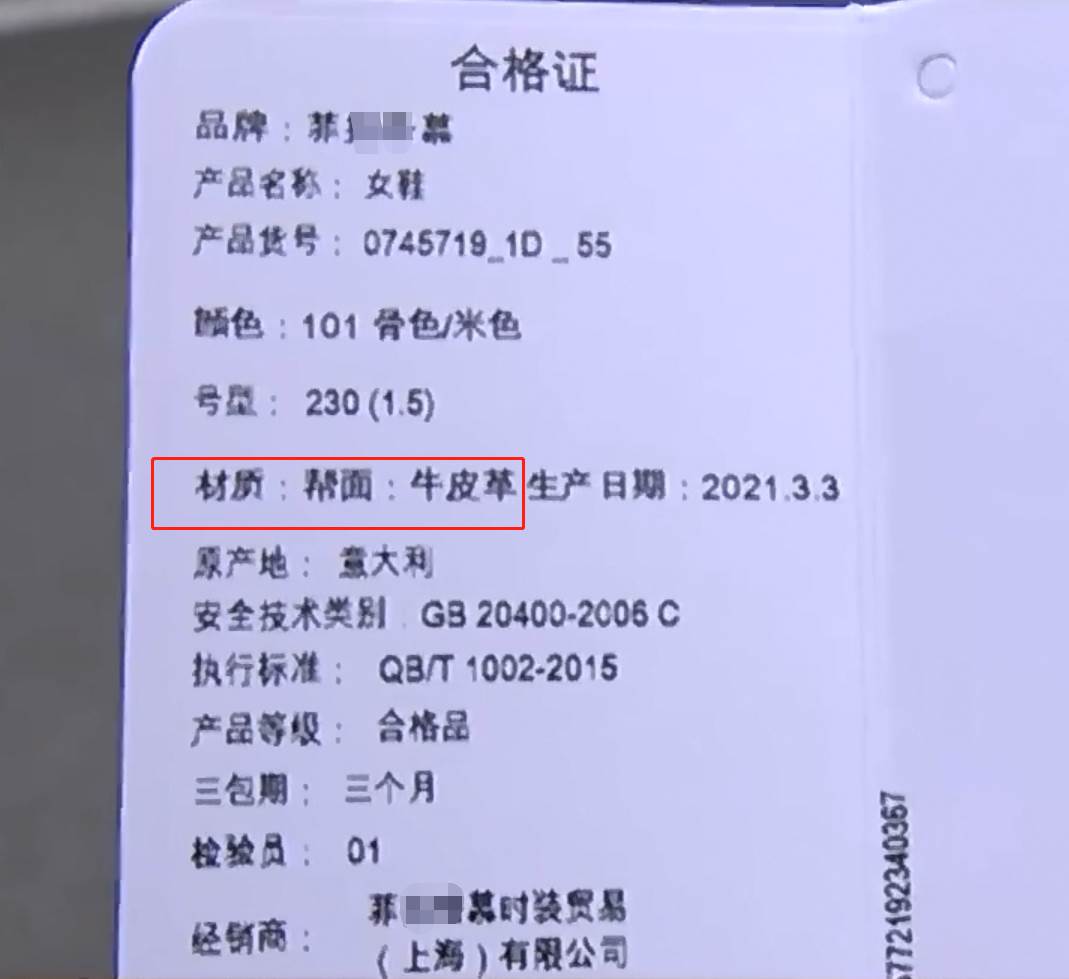

合格證上顯示,鞋子的鞋面屬於牛皮革的材質,但是鞋底並沒有注明是什麼材質。

對於這件事毛女士的丈夫認為,如果可以更換一種款式的話那就換,否則的話就退貨退款,目前來看,他覺得這件事情發生之後給自己帶來了非常不好的購物體驗,於是就要求退貨退款。

文章未完,點擊下一頁繼續