臺灣詩人余光中的《鄉愁》道出了那個特殊年代里海峽兩岸親人的相思之情,郵票和墳墓象征的意味非常厚重,而那一道淺淺的海峽,困住了無數相思想念的人,帶來了無數的哀愁與困頓。

大陸與臺灣之間很長時間都沒有過聯系,許多因為意外流落臺灣的老兵在海峽對岸度過了后半生,始終無法見到親人朋友,成為了自己一輩子的遺憾

。

今天我們要講的故事主角就是這樣一位流落臺灣的老兵,他的名字叫做鄧雪桂,流落異鄉之后,他比其他戰友要更加幸運一些,又或者說是不幸,他成功見到了兩岸關系的正常化,可以如愿和親人見面,

但是也要接受陰陽兩隔的慘劇。在一次隔海通話中,鄧雪桂向侄子詢問道:「你還養我嗎?」

開篇提到的那位老人名叫鄧雪桂,出生在湖南省,家里都是貧苦農民,生活條件很艱苦。鄧雪桂生活在這樣艱苦的環境里,從小就磨礪出堅韌的性格,吃苦耐勞,十分能干。

但是鄧雪桂成長的那個年代是混亂失真的年代,軍閥混戰,民不聊生,百姓只能像浮萍一樣,沒有任何辦法。艱難地長到了十幾歲,鄧雪桂沒有過上好日子,因為日本侵略者又來到了中華大地,貧苦百姓的壓力更加巨大,鄧雪桂一家無以為繼,辛苦種田幾乎沒有出路。

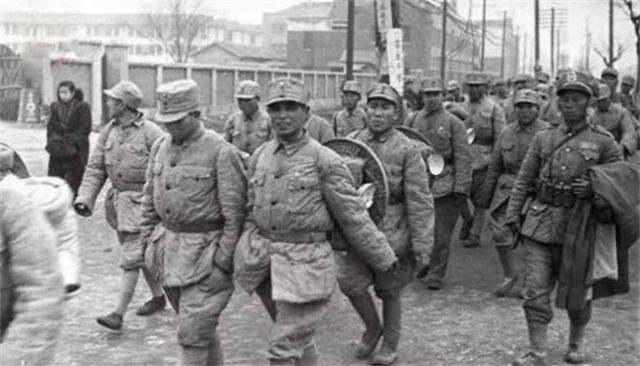

為了減輕負擔,同時也為了補貼家用,鄧雪桂無奈從軍,想求一條活路。

加入軍隊的鄧雪桂并沒有能像想象中那樣可以吃飽穿暖,在思想陳舊的國民黨軍隊里,鄧雪桂只能獲得果腹的食物,軍餉和福利根本沒有,而且普通人沒有出頭的機會,鄧雪桂的日子過得很艱難。

鄧雪桂在軍營之中,糊里糊涂地就被帶到了海邊,隨后上船就被運走了,離家鄉越來越遠。

在臺灣的鄧雪桂生活得并不好,因為是外鄉人,所以不被當地百姓接納,各種問題一下子爆發出來,像鄧雪桂這樣的士兵生活并不如愿。鄧雪桂一直盼望著能回到家鄉,回到生養自己的地方,不至于埋骨異鄉。

文章未完,點擊下一頁繼續