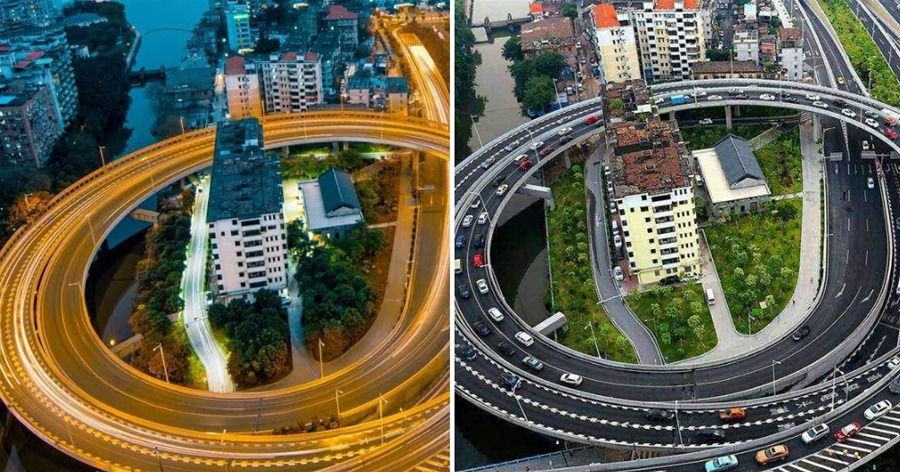

2008年,某區為了減輕市區內的擁堵現象,為新開發的地區建立完善的交通網絡,準備修建一座立交橋。7年后,立交橋建成通車之時,路過的車主驚訝地發現,怎麼立交橋正中央還豎立著兩棟居民樓?這里面有什麼樣的故事?

2008年,該隧道一期工程完工,在當年10月開啟了二期工程。為了確保隧道口不會出現車輛擁堵情況,在隧道的東側出入口,市政部門還開啟了一個立交橋建設項目。計劃是依靠該立交橋與公路,分攤隧道的車流壓力。

隨后市政府就按照正常流程,開啟對相關區域的拆遷談判工作。廣州市政府為了確保工程進展順利,給拆遷戶提供了很優惠的補償。根據當時的報道,每個拆遷戶都可以分到一間三居室的大房子,并且原有房屋戶籍下,每一個人都給400萬的補償金。

而那個時候商品房的平均價格,在3.6萬元與4萬元上下浮動。由于對補償費用非常滿意,拆遷談判工作推進得非常快。但拆遷永遠不可能一帆風順,在與兩棟居民樓進行談判時,這兩棟樓大部分住戶都十分痛快地簽字走人了。

但是有三戶人家,依然拒絕簽字,并且在多次談判會上,要求政府與開發商提高補償價格。

最初,市政府考慮到,只有三戶人家要求提高價格,為了盡快完成拆遷工作,適當放松一下標準也不是不可以。但是在聽到三個戶主的情況后,所有人都開始頭疼起來。

立交橋的三個釘子戶,為了確保自己未來生活無憂,分別向政府提出了不同的補償需求。人有不同的需求是很合理的情況,但是這三戶人家的情況過于特殊了。第一個釘子主,是在這棟樓建成之初,就租住在這里的。他租的房子,是大樓一樓的倉庫,由于是租住在其中,自然拿不出房產證明。

文章未完,點擊下一頁繼續