「良田、美池、桑竹、雞犬、老婦、孩童。其中往來種作,雞犬相聞,怡然自樂。」

陶淵明筆下的桃花源不知道是不是真的存在,但在現實生活里確實是有一處這樣的「桃花源」。

清朝末年,戰爭不斷,苛捐雜稅繁重,百姓們過著水深火熱的生活,為了逃避現狀,一個姓歐陽的老人,提出:「我們要去找一處可以躲避戰亂的地方。

」

此提議一出,立即得到了同村其他人的認可,于是鄉親們收拾好行囊,拖家帶口的進了山林深處。

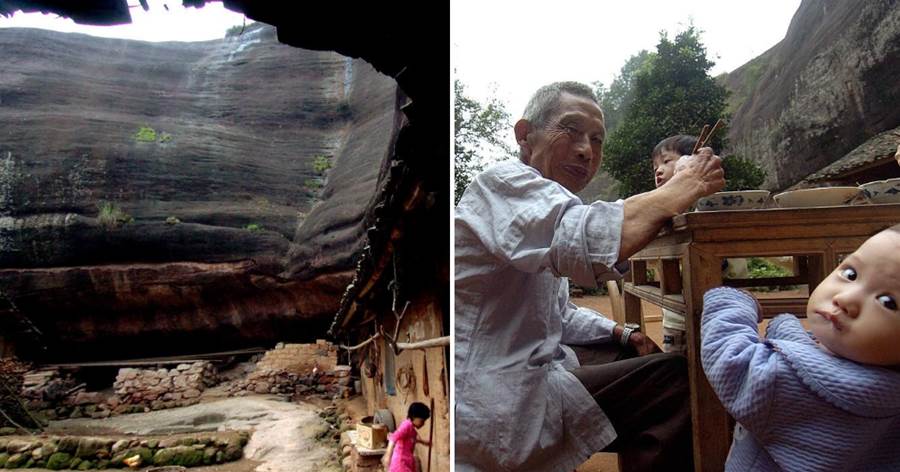

他們行至一處深山里時發現了一個巨大的山洞,這里不僅可以遮風擋雨還有山泉溪流,非常適合人們居住。

于是大家就想著在此「安營扎寨」,本想著等度過這段風雨飄搖的日子就出去的,沒成想這一待,就待了好幾輩人。

他們除了采購必需的生活物品之外就一直生活在山洞里,他們在這里修筑房屋,飼養家畜,開墾農田,日子過得平淡又自在。

歐陽老人的兒子、孫子、重孫子都出生在這里,隨著社會的變遷,這樣的生活方式早已不再適應現在的年輕人,慢慢地,人們陸續搬離了這里。

最后,就只剩下了歐陽一家人,究竟是怎樣一家人愿世世代代都生活在此不愿離開呢?

清朝末年,外敵入侵,懦弱的清政府接連戰敗,無奈只能不斷地割地賠款,而這賠款的錢要從何而來呢?當然,只能從無辜的貧苦老百姓身上來搜刮了。

清政府加重了老百姓的徭役,致使百姓苦不堪言,內憂外患的雙重壓力下,百姓們只能自救。

湖南農村的歐陽一家人決定搬離這里

,去找一處可以躲避戰亂的地方,其他村民得知后,決定一起離開,于是他們就拖家帶口的踏上了「背井離鄉」之路。

他們從白果鎮出發,一路向北,進到了一處深山里面,雖然山路崎嶇,但他們堅信總能找到一處可以安家的地方。

文章未完,點擊下一頁繼續