「老先生,88億!88億怎麼樣,這個價格真的不能再多了!」

「88億?不好意思!你們給100億我都不拆!」

破舊的老宅前,一個頭髮花白的老頭坐在板凳上。面對衣裝革履的幾名開發商時,竟有些「一夫當關,萬夫莫開」的架勢。

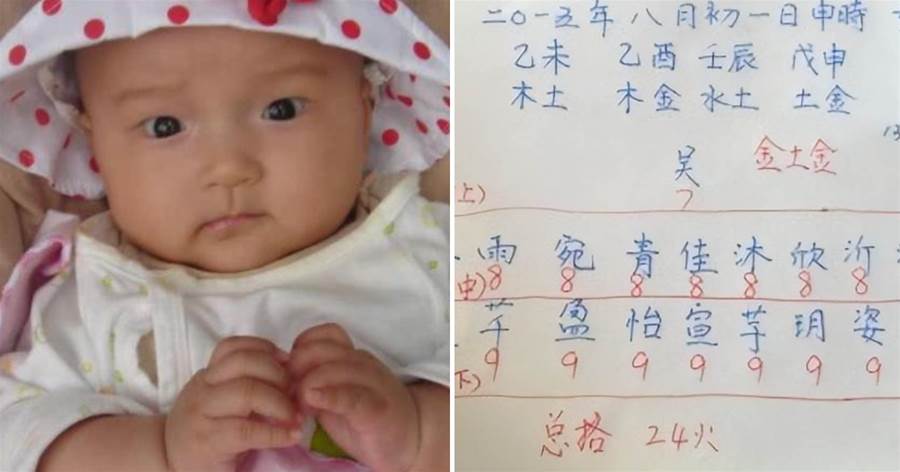

任金嶺老人和任家老宅

——可不是「一夫當關」麼!倘若這片地方不拆,那麼城市建設任務又要推遲好一段時間!面對老人咬死不拆的頑固精神,幾名開發商只能急得抓耳撓腮,卻想不出絲毫辦法!

那可是八十八個億!尋常人能夠揮霍好幾輩子的巨額財富!

老人究竟是貪得無厭,還是淡泊名利?為什麼堅決不肯拆除老宅?這一切都要從老宅的起源說起!

任金嶺是河南省鄭州市東史馬村的72歲村民。2010年,因為城市發展的需要,東史馬村被劃入開發商開發地段,東史馬村家家戶戶奔走相告,無不是喜氣洋洋。

任金嶺

而住在村頭的任金嶺卻是愁容滿面。

按理說,任金嶺的家宅占地4畝地。按照地上面積,能夠分配到千萬級別的拆遷款,應該開心才是。

但對于任金嶺老人來說,拆遷卻是個要命的「噩耗」。

這是因為,他所居住的老宅是任家祖祖輩輩傳下來的祖宅。

任家老宅內部景色

這座祖宅本身是木質結構制成,單看外表就和周圍的民居顯得十分不同。每一片瓦片都和房屋本身緊密結合,門檐下刻有鏤空花紋。雖然木結構上落了一層灰塵,但依舊可以看出技藝精良,并非凡品。

而老宅的大門上,還掛著一副寫有「輔翼國政」四個大字的牌匾。

這四個字便是任金嶺老人祖上得到的「御賜牌匾」的拓版。

牌匾

原來,任家祖上代代為官。而這棟老宅,便是初代家主耗時67年,在第二任家主為官之時修建而成的。

文章未完,點擊下一頁繼續