「你活不過五十歲了。」剛從生死線上掙扎回來,張允和就聽到醫生對自己的冰冷「宣判」,此時,她四十多歲。

其實張允和對這樣的「宣判」并不陌生,早在二十多年前,算命的就說她活不過三十五歲,但她打破了這「迷信詛咒」。

如今,再次被下達「死亡通知書」,她仍不信邪,出院后和丈夫一起定下

「三不原則」,打破了自己短壽的「魔咒」,與丈夫恩愛活到93歲。

張允和與丈夫的「三不原則」是什麼?夫妻倆是如何一起活到九十多高齡的?除此以外,兩人還有哪些長壽秘訣呢?

張允和與周有光

上世紀初,蘇州有個遠近聞名的富商叫張武齡。

憑借祖上的豐厚積累,他不但坐擁萬頃良田,而且在教育界頗有賢名。

值得一提的是,張武齡非常熱衷女子教育,還創辦了專門的女校,他的思想在當時是非常開明的。

在他的教育下,張家的四個女兒都才貌雙全,張允和正是他的二女兒。可是早些年每每提起張允和,張武齡心里總是會揪緊一下。

因為張允和是早產兒,七個月時就來到了人世。就算是現在的醫療條件,這樣的孩子都有可能養不住,何況那是在一百多年前。

張武齡和四個女兒

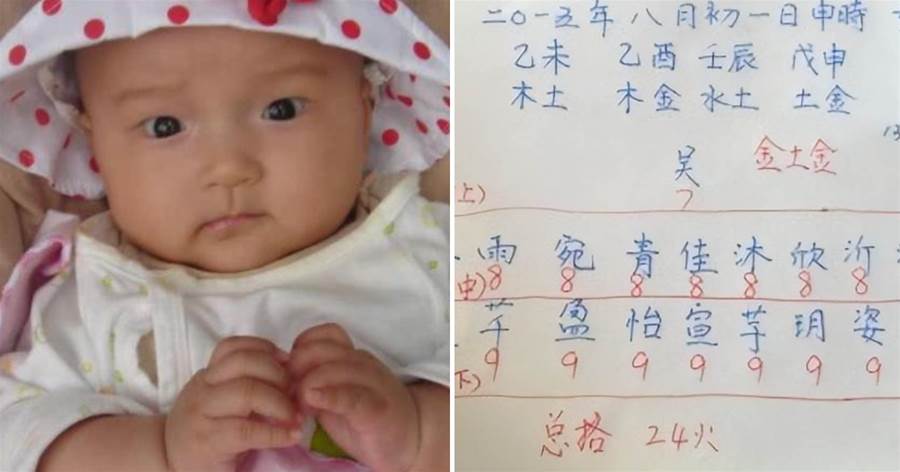

張允和出生時,體重還不到四斤,整個人都皺巴巴的,看上去非常可憐。而且遭遇了很危險的臍帶纏脖,她的整張小臉都被憋得發紫。

好在她的祖母堅信自己的孫女不會有事,找了不少人來救張允和。最后洋方法、土方法齊上陣,終于把張允和「搶」了回來。

文章未完,點擊下一頁繼續